令和6年度 全国研修会レポート [テーマ別実践研修]

小学校音楽科[小音1]:実施担当 エリザベト音楽大学

研修概要

日程:令和6年10月2日(水)

講師:川上統・三村真弓・三宅悠太・福原之織(エリザベト音楽大学)

受講者数:83名(定員 50名)

テーマ

音楽の授業をより豊かにするポイント

〜ICTと音楽づくり、歌唱・合唱指導の要点、低学年の音楽表現の在り方 領域及び分野の系統性を見据え,小学校から中学校の連携を図った音楽科の授業づくり~

研修会の内容

本講座では、志民一成教科調査官による理論研修の後、テーマ<音楽の授業をより豊かにするポイント>に基づき、以下の4つの講座を実施した。

最後に、調査官による全体講評をいただき、終了した。

【ICTを用いた音楽づくりの動向とヒント】

担当:川上統(エリザベト音楽大学准教授)

Chrome Music Lab Song MakerとGarage Bandを用い音楽づくりの様々な方法をオンラインにて実践を交えた講座を行った。

Chrome Music Lab Song Makerを用いた音楽づくりではリズム作曲を中心にペンタトニックを用いるなど小学生にも実践させられる音楽づくりを受講者に実践していただきつつ進めた。

Garage Bandを用いた音楽づくりでは、ビートシーケンサーでのリズム創作を導入として、音程を伴う形にある程度移行しつつ、枠を決めながら直感的にできる音楽づくりについて、実践を伴いながら進めた。

Song Makerを打ち込みの導入として、Garage Bandのリズム創作に移行し、より抽象的な音楽づくりに繋げるような実践を行いつつ、Song Makerを用いた音楽づくりへの可能性の拡大が大きな主軸となった講座となった。

また、実践の後に受講者からの質問に答える時間を確保し、適宜質問に応じた。

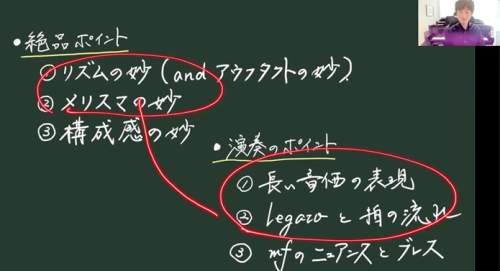

【豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法―歌唱共通教材編】

担当:三宅悠太(作曲家・エリザベト音楽大学講師)

小学校歌唱共通教材「日のまる」・「春の小川」・「ふじ山」・「冬げしき」・「こいのぼり」・「おぼろ月夜」を題材にして、演奏表現を探究する講義を行った。

オンラインの特性を生かし、画面にシェアされた楽譜をじっくりと眺めながら、作曲者の音楽的意図(例:旋律線/和音/リズム/構成/ など)について考える場面を多く設けた。

子どもたちは楽曲をすぐに覚えて歌える一方で、楽譜をすぐに見なくなってしまう傾向がある。楽譜を読むことは、無意識を意識化する起点ともなり、「楽譜と向き合うおもしろさ」を実感できるようにすることも、本研修会の重要なテーマとなった。

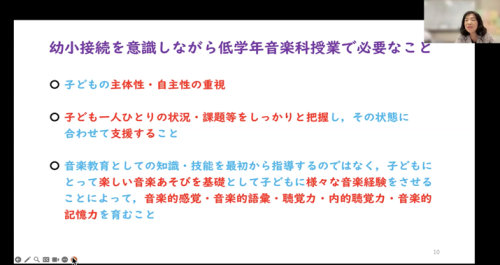

【低学年の音楽表現】

担当:三村真弓(エリザベト音楽大学教授)

本講座では、

①幼小接続に重要なものと幼小接続を意識しながら低学年音楽科授業で必要なこと-広島大学附属三原学校園の事例-、

②音楽科授業において質の高い音楽教育と人間教育に必要な条件-岐阜県古川小学校の「ふしづくりの教育」の特徴-、

③低学年の音楽表現において日本のペンタトニックによる音楽ことばあそびが果たす役割-古川小学校の「ふしづくり一本道」カリキュラムの初期の事例-を紹介した。

幼小接続を意識しながら低学年音楽科授業で必要なことは、子どもの主体性・自主性の重視、子ども1人ひとりの状況・課題等をしっかりと把握しその状態に合わせて支援すること、

子どもにとって楽しい音楽あそびを基礎として様々な音楽経験をさせることによって、音楽的感覚・音楽的語彙・聴覚力・内的聴覚力・音楽的記憶力等を育むこと、

音楽経験から獲得した音楽的感覚・音楽的語彙・聴覚力・内的聴覚力・音楽的記憶力等を活かして知識・技能を身に付けさせることであることを解説した。

【小学校の音楽教育と人間形成】

担当:福原之織(エリザベト音楽大学教授)

「感じる力」「聴く力」「自己肯定感」「他者受容力」といったキーワードを立て、人間形成に重要な時期である初等音楽教育にはどのような可能性があるか、どのような視点がポイントとなるか、担当者の音楽教育活動経験談等を織り交ぜつつ講話を行った。

実施スケジュール

| 時間 | 内容 | 研修形態(方法) |

| 9:00~9:30 | 受付 | |

| 9:30〜10:45 | 開講式・理論研修 | 動画視聴 |

| 10:45~11:00 | 休憩・会場移動 | |

| 11:00~12:00 | ICTを用いた音楽づくりの動向とヒント | オンライン |

| 12:00~13:00 | 昼食 | |

| 13:00〜14:20 | 豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法―歌唱共通教材編 | オンライン |

| 14:20~14:30 | 休憩 | |

| 14:30~15:50 | 低学年の音楽表現 | オンライン |

| 15:50~16:00 | 休憩 | |

| 16:00~16:30 | 小学校の音楽教育と人間教育 | オンライン |

| 16:30~17:00 | 全体講評 | オンライン |

| 17:00 | アンケート提出後、研修終了 |