令和6年度 全国研修会レポート [テーマ別実践研修]

中学校美術科・高等学校芸術科(美術)[中高美5]:実施担当 武蔵野美術大学

研修概要

日程:令和6年12月11日(水)

講師:保井智貴・三澤一実(武蔵野美術大学)

受講者数:17名(定員 20名)

テーマ

塑造による自刻像制作 その塊の存在感と空気感

研修会の内容

1.開講式

全員が定刻に受付を済ませ、簡単な挨拶の後、文化庁より送付されたDVDの視聴によって開講式を行った。

2.理論研修(平田朝一調査官)

文化庁より送付されたDVDの視聴によって開講式を行った。現行学習指導要領の理解及び研修の意義などの講話であった。

3. テーマ別実践研修

<午前の部>

①前提講義

はじめに三澤講師の自己紹介。つづけて本講座の彫刻の学習について、造形的な視点から、平面表現との違いを説明し、今回の講座の目的について学習指導要領との関連から留意点を話した。

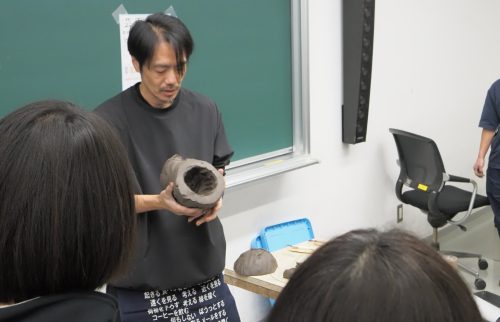

②課題把握と制作

保井講師が自己紹介。講師の作品や作品のコンセプトなどを話し、続いて本日の課題の説明、課題の把握を行った。次に粘土10キログラムを配布し制作をはじめた。受講者がある程度制作のイメージをつかんで粘土が形になってきた段階で午前中が終了した。

<午後の部>

③制作

今回の作品テーマは自刻像である。事前に自身のポートレイトを持参し制作の参考にした。

スケッチブックなどにデッサンなどをすくことなく、直接粘土にさわり自刻像を作り上げていった。

また、心棒を使うことなく粘土の塊を直接刻んだり、力を加えて変形させたりしながら大まかな形を作り上げていった。

彫刻では、比較的大きな作品(高さが30センチ近い)では心棒を使うことが一般的であるが、今回の講座は心棒を排除し、時間短縮と、塊の面白さを重視した表現を追求した。

実際の授業では心棒の作成過程を省くことで彫刻題材に取り組みやすくなると考えての設定である。実際行うと、粘土の重量で多少、形の歪みは起きるものの、作品のクオリティーに影響を与えるほどではなく、その形の歪みをも楽しみながら制作する受講生の姿があった。

④焼成準備

今回の作品は粘土の内部をくり抜き焼成し作品にしていく。そのためのプロセスとして粘土のくり抜き作用が必要である。

くり抜きに際して保井講師から、くり抜きの技法の説明があり、またくり抜きに使用する道具の説明を受け、各自作品のくり抜き作業に取りかかった。参加者はこのように粘土で作成した作品をくり抜く作業は初めての受講生も多く、新たな彫刻制作の技法を学んでいった。

⑤講評会(相互批評)

全体を4グループに分け、グループ内でお互いの作品を批評し合った。その際、彫刻ならではの造形的な視点を踏まえて批評し合うようにし、その結果相互の作品批評の中で鑑賞が深まっていった。

相互鑑賞では、鑑賞活動の重要性に気づいた受講生から鑑賞することの意義やその学びについて、作者の考えを知ると作品の見方が深まるとの感想が出たり、今まで鑑賞を行ってこなかったりした反省も出て、制作後の鑑賞会の必要性が語られた。

⑥まとめ

作品制作から鑑賞(批評会)まで一連の活動を振り返り、本日の学びを学習指導要領に関連付けて整理した。参加者に感想を聞くとともに、本講座の意義と学習指導要領上の位置づけを再度確認し研修の全体講評とした。

この講座で制作した頭像は、後日焼成されて受講者の自宅に届き、そこでの作品鑑賞が最終的な講座のまとめとなる。

実施スケジュール

| 時間 | 内容 | 研修形態(方法) |

| 9:30〜10:45 | 開講式、理論研修(平田調査官) | 参集 |

| 10:45~11:00 | 休憩 | |

| 11:00~11:10 | 研修前の操作確認・オリエンテーション(三澤) | 参集 |

| 11:10〜12:00 | 制作に関する説明 制作 | 参集 |

| 12:00~13:00 | 昼食 | |

| 13:00〜14:00 | 塑造制作 | 参集 |

| 14:00〜15:00 | 焼成準備 | 参集 |

| 15:30〜16:00 | 発表・講評会(作品の相互批評) | 参集 |

| 16:00〜16:30 | 講義:まとめ「学習指導要領上の位置づけについて」 | 参集 |

| 16:30〜17:00 | 作品の発送準備・片付け | 参集 |

| 17:00 | アンケート提出後、研修終了 | 参集 |