令和6年度 全国研修会レポート [テーマ別実践研修]

小学校音楽科[小音4]:実施担当 エリザベト音楽大学

研修概要

日程:令和6年12月10日(火)

講師:三村真弓・松波匠太郎・川上統(エリザベト音楽大学)

受講者数:8名(定員 50名)

テーマ

音楽の授業をより豊かにするポイント

〜低学年の音楽表現、ICTと音楽づくり~

研修会の内容

本講座では、志民一成教科調査官による理論研修の後、テーマ<音楽の授業をより豊かにするポイント>に基づき、下記、3つの講座を実施した。

最後に、調査官による全体講評をいただき、終了した。

【低学年の音楽表現】

(担当:三村真弓 エリザベト音楽大学教授)

①幼小接続に重要なものと幼小接続を意識しながら低学年音楽科授業で必要なこと-広島大学附属三原学校園の事例-、②音楽科授業において質の高い音楽教育と人間教育に必要な条件-岐阜県古川小学校の「ふしづくりの教育」の特徴-、③低学年の音楽表現において日本のペンタトニックによる音楽ことばあそびが果たす役割-古川小学校の「ふしづくり一本道」カリキュラムの初期の事例を紹介した。

幼小接続を意識しながら低学年音楽科授業で必要なことは、子どもの主体性・自主性の重視、子ども1人ひとりの状況・課題等をしっかりと把握しその状態に合わせて支援すること、子どもにとって楽しい音楽あそびを基礎として子どもに様々な音楽経験をさせることによって音楽的感覚・音楽的語彙・聴覚力・内的聴覚力・音楽的記憶力等を育むこと、音楽経験から獲得した音楽的感覚・音楽的語彙・聴覚力・内的聴覚力・音楽的記憶力等を活かして知識・技能を身に付けさせることを述べた。

【ICTと音楽づくり実践1】

(担当:川上統 エリザベト音楽大学准教授)

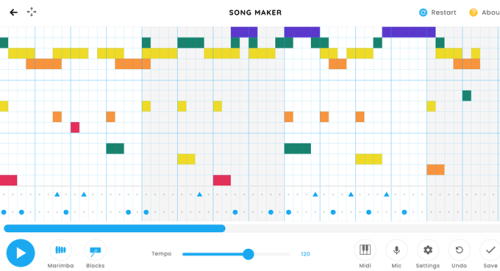

Chrome Music Lab Song MakerとGarage Bandを用いた音楽づくりの様々な方法を、対面にて実践の時間をより十全に確保した形の講座&ワークショップ形式でおこなった。

Chrome Music Lab Song Makerを用いた音楽づくりでは、リズム作曲を導入としながら、ペンタトニックでメロディラインが構成されている童謡を組み合わせ、音域を分けた状態で複合的に音楽づくりを進める形を受講者に実際にその場で作ってもらいながら進めた。受講者の作った作品をその場で適宜発表し、どのような工夫をしたか、小学生にどのような形で作らせたいか、などについて、口頭でのディスカッションをおこなった。

Garage Bandを用いた音楽づくりはビートシーケンスのリズム作曲に加え、アプリケーション内での創作方法の例示と実践に留めた。本講座においても、Song Makerの実践の方に比重が置かれる形となった。

【ICTと音楽づくり実践2】

(担当:松波匠太郎 名古屋音楽大学特任准教授・エリザベト音楽大学講師)

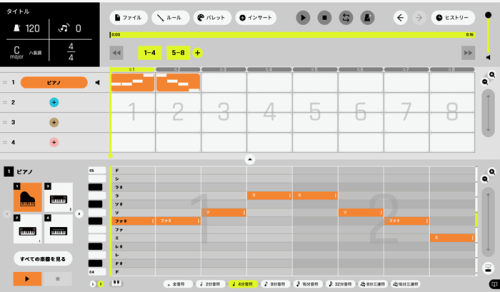

本講の前半は、教育芸術社が開発、展開しているオンラインでの利用が可能なDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)である「カトカトーン」を使った音楽づくりを体験してもらった。また後半は、講義の形で簡単なプログラミング技術を紹介した。

講師が過去に勤務した教育大学での講義、教育実習や研究授業での経験をもとに、PCやタブレットを用いることでどのように授業展開の可能性が広がるかについて解説したのち、それぞれの端末で音楽づくりを実践した。

後半は、音楽に特化したプログラミング言語であるPure Dataを紹介した。旋律やリズムの創作にどうしても対応できない生徒がいる場合を想定した、ゲーム作りのプログラミングの紹介もおこなった。これについては、ボタンをクリックするとランダムに数値が生成され、それらを音や音価に変換していくというだけの簡易なものであるが、多くの質問があり、興味を持って参加してもらうことができた。

実施スケジュール

| 時間 | 内容 | 研修形態(方法) |

| 9:00~9:30 | 受付 | |

| 9:30〜10:45 | 開講式・理論研修 | 参集・講義 |

| 10:45~11:00 | 休憩・会場移動 | |

| 11:00~12:00 | 低学年の音楽表現 | 参集・講義 |

| 12:00~13:00 | 昼食 | |

| 13:00〜13:50 | ICTと音楽づくり実践1 | 参集・講義とワークショップ |

| 13:50~14:00 | 休憩 | |

| 14:00~16:30 | ICTと音楽づくり実践2 | 参集・講義とワークショップ |

| 16:30~16:40 | 休憩 | |

| 16:40~17:00 | 全体講評 | 参集・講義 |

| 17:00 | アンケート提出後、研修終了 | オンライン |