令和6年度 全国研修会レポート [テーマ別実践研修]

中学校音楽科・高等学校芸術科(音楽)[中高音2]:実施担当 エリザベト音楽大学

研修概要

日程:令和6年10月2日(水)

講師:佐々木悠・三宅悠太・朴守賢・壬生千恵子(エリザベト音楽大学)

受講者数:61名(定員 50名)

テーマ

授業展開と指導実践のヒント〜楽譜の理解、吹奏楽・合唱の指導実践から探求の時間まで

研修会の内容

本講座では、河合紳和教科調査官による理論研修の後、テーマ<授業展開と指導実践のヒント>に基づき、以下の4つの講座を実施した。最後に教科調査官より全体講評をいただき、終了した。

【音楽の源泉―楽譜:ネウマとリズムの基礎理解】

(担当:佐々木悠 エリザベト音楽大学准教授)

「ネウマとリズムの基礎理解」をテーマに、ネウマを通じて楽譜とリズムの本質を学ぶ研修を実施した。

音楽科教科書では聖歌が触れられているものの、研究の進展が教育現場に反映されていない現状を踏まえ、音楽全般のリズム理解に不可欠なネウマを取り挙げた。

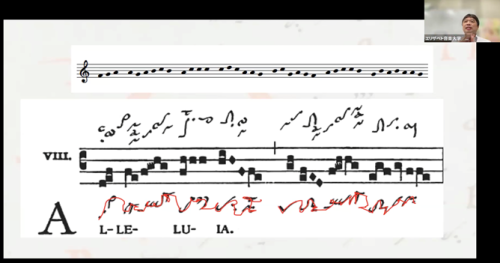

研修は三部構成で行われた。第一部では、グレゴリオ聖歌の記譜法の歴史を辿り、ネウマによる写本から線譜への移行過程を示した。

第二部では、ネウマの語源や解釈の変遷を含む基礎理論を概説した。

第三部では、メリスマの代表例「アレルヤ」を題材に教材を作成し、音高非明示ネウマを用いた指揮法を提示し、参加者が実践する機会を設けた。

オンライン形式ながら、ネウマをなぞり、考え、練習する時間を確保し、最後に、音楽におけるサウンドの流れをリズムの根源と捉える重要性を指摘し、研修を締めくくった。

【合奏指導のポイント】

(担当:朴守賢 エリザベト音楽大学講師)

本講は、元々「器楽合奏に於ける表現の本質〜吹奏楽を題材として」という題目の下に構想を建てたものであるが、広く授業内での器楽合奏にもアプローチの間口を持たせるために、最初にリコーダー奏でよく扱われる《オーラ・リー》から話題をスタートした。

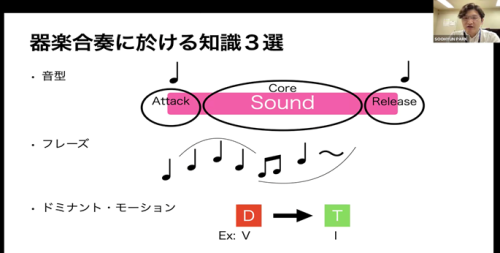

曲の構造と旋律の特徴などを解説した後、吹奏楽を想定した合奏の組み立てプロセスを、①知識・理論、②スコア・リーディング、③指揮法、④音楽表現の4つに分けて紹介し、最初の2つを、合奏現場に立つ前の下準備として捉えて掘り下げた。

①知識としては、「音型」「フレーズ」「ドミナント・モーション」の3つに厳選し、②スコア・リーディングに於いて、《アルセナール》(J.ヴァンデルロースト)や《吹奏楽のための第1組曲》(G.ホルスト)、《白の胎動》(朴守賢)の楽譜を閲覧しながら、それらの知識をどのように活かしてスコア・リーディングしていくのかを紐解いた。

【豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法―歌唱共通教材編】

(担当:三宅悠太 作曲家・エリザベト音楽大学講師)

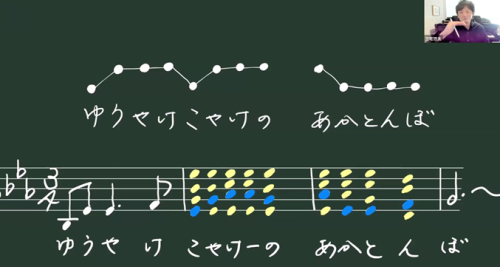

中学校歌唱共通教材「赤とんぼ」・「浜辺の歌」・「夏の思い出」・「花の街」を題材にして、演奏表現を探究する講義を行った。

作曲者の意図が色濃く表れているポイントを楽譜から抽出・アナリーゼし、無意識に捉えていた楽曲の魅力を意識化することで、より深い理解と共感を伴う豊かな演奏表現へとつなげることを主眼とした。

また、その際に必要となる演奏スキル(例:ブレスによる次のフレーズの音色の変化/長い音符における息の流れ/デクレシェンド時に音色を暗く閉じた響きにしない工夫 など)についても具体的に紹介し、授業ですぐに実践可能なアプローチを重点的に取り上げた。

【探求の時間と音楽】

(担当:壬生千恵子 エリザベト音楽大学教授)

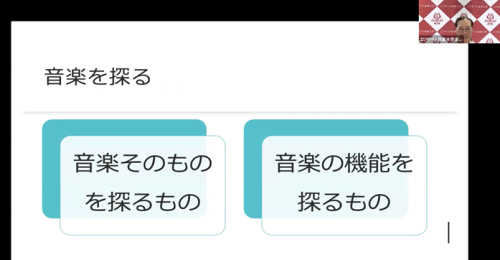

近年、学校教育で取り入れられている「探求の時間」における音楽の扱い方、研究の方法論についての整理をおこない、音楽と探求の可能性・方向性を探った。

教科横断的な考え方、STEAM、Well-beingなどの視点も取り入れ、統合的理論構築の指導ヒントを述べた。

実施スケジュール

| 時間 | 内容 | 研修形態(方法) |

| 9:00~9:30 | 受付 | オンライン |

| 9:30〜9:45 | 開講式・理論研修 | |

| 9:45〜10:15 | 理論研修 | |

| 10:30〜12:00 | 音楽の源泉 | |

| 12:00~13:00 | 昼食 | |

| 13:00〜14:20 | 合奏指導のポイント | |

| 14:20〜14:30 | 休憩 | |

| 14:30〜15:50 | 豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法 | |

| 15:50~16:00 | 休憩 | |

| 16:00〜16:40 | 探求の時間と音楽 | |

| 16:40〜17:00 | 全体講評 | |

| 17:00 | アンケート提出後、終了 |